What is the Strategic Planning Framework “6e”?ストラテジックプランニングフレームワーク「6e」とは?

企業の業績低迷の理由の70%近くが販売不振等マーケティングに起因するものとされ、マーケティング戦略が経営戦略に最も高いプライオリティにあることは言うまでもありません。しかしながら、従来のマーケティング戦略は、販売促進や広告活動、PR等に傾倒しがちで、組織構造や業務オペレーション等の連動が見落とされがち、結果良好なマーケティング効果を発揮できない企業が続出しています。

こうした視点にたって、根幹となるフレームワーク『6e』(ロクイー)を開発して、企業の課題を解決します。

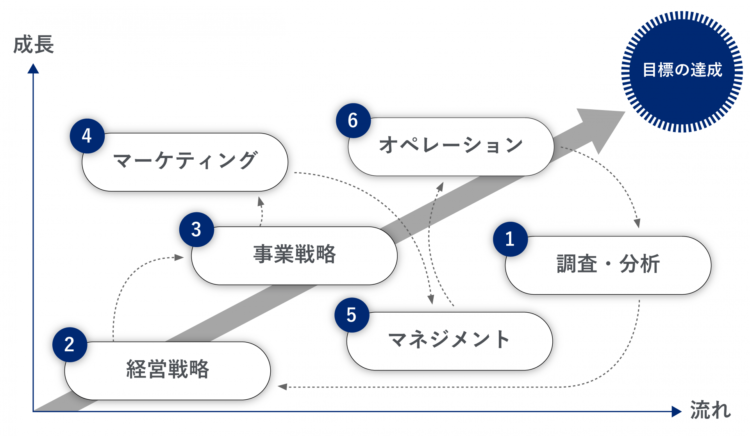

「6e」は企業活動における必須要素(エレメント)を表した名称です。は、 「6e」実践的なホリスティックマーケティングをベースに各種経営戦略ツールをブレンドし、企業の活動要素を「1.調査・分析」「2.経営戦略」「3.事業戦略」「4.マーケティング」「5.マネジメント」「6.オペレーション」の6つに分類して配置し、常に実践からのフィードバック、また研究を通じてアップデートし続ける変容性を備えたストラテジック・プランニング・フレームワークです。

「6e」の6つのプロセス

企業の商品・サービスが直面するあらゆる課題に対して、はじめに担当者や経営陣トップ、ときには社長に直接ヒアリングし情報収集を行います。その事前調査を元に、環境調査分析(外部環境・内部環境など)を踏まえ(1)、経営戦略を策定し(2)、事業戦略の策定(3)、マーケティング活動の立案(4)から、マーケティング活動をサポートするマネジメント活動では、ボトルネックになりがちな組織構造のデザイン、人事・教育、財務の見直し、かつ適正化を行います(5)。

最後に各施策・業務においてのオペレーションを具体化し、おのおのの戦略の実行結果を検証・改善を経る(6)ことで、企業経営を全体的にサポートする戦略実行を実現します。このように、「6e」では、企業のマーケティング活動を、企業そのものとして捉え、常にマーケティング環境を整備することで確実な課題解決に向けてサポートする強力なフレームワークです。

「6e」の特徴

| 特徴1 | ホリスティックマーケティングを基本に据えた独自の考え方で、企業を全体活動として捉え、戦略活動そのものを各企業にとって相応しいものとして設計します。 |

|---|---|

| 特徴2 | ストラテジストが企業を取り巻く環境、消費者の動向を見ながら、最新のストラテジック・プランニングメソッドを取り入れながら柔軟に変えていくという、アップデートを基本とした進化型のフレームワークです。 |

| 特徴3 | 戦略の設計はもちろんプロダクトやツールは、コストを抑えて効果の最大化を目標にローコストハイクオリティを追求しています。 |

Components of “6e”「6e」の構成要素

1調査分析

『6e』フレームワークをベースメントに、企業およびサービス・製品が抱える課題を探り、仮説をたて、検証し、最適な戦略を設計するうえにおいて、重要なのが調査・分析です。調査結果を元に分析を行うことで、現在の戦略の見直し、戦略プランニングの指針を導き出します。

1 事前調査

クライアント企業(組織)と共有認識を持ち、現状を俯瞰的にかつ正確に認識することで、調査・分析の精度が高まり、調査・分析以後の戦略・戦術設計の精度も高まります。調査・分析を実施する前に、事前調査を行うことが推奨されます。

★事前ヒアリング:社長や製品・事業担当者からヒアリングを実施し、 課題に対しての情報を得ます。

★企業診断ナビ:社長や経営陣に診断を受けてもらい、企業の現状の総合的な企業力を把握します。

2 外部環境分析

企業を取り巻く環境のうち「外部」の環境から多面的視点で「機会」「脅威」の要素を抽出し分析するのが「外部環境分析」です。

★外部環境(マクロ)分析:政治的・経済的・社会的・技術的環境のような、企業にとってはコントロールが難しく、企業・事業運営に直接関与していない環境要因を分析します。

★外部環境(ミクロ)分析:市場規模、顧客動向、競合の動向のような、企業・事業運営に直接関与する環境要因を分析します。

3 内部環境分析

内部環境の分析では、市場の成功要因に対して自社の内部環境がどのような「強み」、「弱み」を持っているか分析し、評価します。

4 ポジショニング分析

外部・内部環境分析の調査結果をもとに、市場においての自社のポジションを分析します。他社との違いを把握したり、戦っているポジションが競争が激しいポジションなのかを把握したり、他社も存在しない競争に優位なポジションがあるのかを把握したりすることが目的です。

5 ターゲット分析

外部・内部環境分析の調査結果をもとに、ターゲットの分析を行います。外部・内部環境調査では把握しきれないターゲットの情報があれば、追加で調査も行います。

6 統合分析

外部環境分析から「機会」、「脅威」を抽出し、内部環境分析からは「強み」、「弱み」を抽出、ポジショニングやターゲットを分析したうえで、それらの要素を組み合わせ戦略オプションプランニングのコアを導きだすのが統合分析です。

7 ブランドリフト調査

広告やキャンペーンが消費者に与える効果や影響を定量的に評価し、ブランド認知度、好意度、意識、購買意向などの指標を把握します。

2経営戦略

経営戦略を確実に実施するためにも戦略の設計と管理は重要です。しかし、戦略の設計と管理のためには、「企業として何を目指すのか」「社会から見てどういう企業であるべきか」「企業として何を行うのか」などの指針が必要です。事業戦略の策定と、企業運営におけるあらゆるフェーズに対応する戦略プランニングへとつなげます。

1 理念の確認・再定義

理念は、組織が方向性や目標を明確にするための重要な概念です。具体的な戦略設計の前に、何のために自社が存在しているのかを確認します。

2 ポートフォリオおよびドメインの整理

いくつかの事業を運営している場合、経営資源を投入すべき事業や撤退すべき事業の見極めが必要になってきます。企業全体として、現在の事業ごとの収益性、安全性、成長性などを鑑みたうえで、今後どのように事業をポートフォリオしていくべきか検討を行います。また、そのうえで、企業全体として、展開する事業領域やその分野、範囲などを明示する企業ドメイン・事業ドメインも整理する必要があります。

3 CIの確認・再定義

CIとは、必要に応じて、企業が掲げてきた理念や事業内容、また企業の社会的責任 (CSR) 等に基づいて自らの存在価値を体系的に整理し、改めて定めた理念やそれに基づく行動指針を企業内外で共有することでより良い企業活動を行っていこうとするものです。「企業の核」となり、利益をもたらす「ヒト」「モノ/サービス」に影響を与える非常に重要なものです。CIを適切に定義することで企業や商品・サービスの強みを引き出せるようになります。

4 CIの浸透

コーポレートブランドとは、その企業らしさであり、お客様・社員・株主等が、企業に対して抱くイメージを決定付けるカタチの無い資産です。企業はその独自性を表すブランドをマネジメントし、自社のコーポレートブランドを築くことが必要です。

ブランディングは価格競争に巻き込まれずに少しでも高く、少しでも多く、 商品やサービスを販売し、 企業の利益を増やし長期的に経営を安定させていくために重要なメソッドです。CIと実態がかけ離れることなく、正しく価値化(=ブランド化)することが必要です。

3事業戦略

企業全体・企業グループ全体に関わる企業戦略・全社戦略で、事業の取捨選択や複数事業間における資源配分等を設計するのに対し、事業戦略(または競争戦略)では、個々の事業単位でどのように優位性を構築・維持するかを設計します。

1 BIの確認・再定義

BI(ビジネス・アイデンティティ)とは、ビジネスブランドが打ち出したいコンセプトを明確に表現したもので、ビジネスブランドに象徴させたいもののことです。企業の製品/サービスが直面するあらゆる課題に対して、調査分析をもとに製品・サービスの再定義を行います。BIの再定義は製品のコンセプトやコミュニケーションメッセージ、ターゲットなど「誰に向けての商品/サービスなのか」を見直し、「どのように商品/サービスを届けていくのか」を練り直すことを指します。常に見直しを行うことが事業の強化発展につながります。

2 事業戦略の策定(戦略的方法・手段の選択)

定めたBIと調査結果を踏まえて、市場や競合他社との競争でどのように戦っていくか、事業の基本戦略を策定します。

2-1 競争戦略

市場や競合他社との競争でどのように戦っていくか、ポジションなどを検討します。

2-2 方法・手段の戦略

目標達成のための戦略プランを策定します。大きくは、①国際戦略、②M&A・アライアンス、③開発の3つがあります。

3 アクションの設計

3-1 活動システム

強みをより強固にするための仕組みづくりとして活動システムの形成を行います。活動システムは顧客に提供するサービスの質に非常に深く関わっており、成長戦略を組み立てる上で重要なポイントになります。

3-2 ビジネスモデル

価値をどう作り、届け、利益を得るかの全体構造(ビジネスモデル)の設計を行います。ビジネスモデルは、収益を生む仕組みを明示するため、成長戦略を組み立てる上で非常に重要なポイントになります。

3-3 成長戦略

事業戦略において、競争におけるポジションや具体的な方法や手法が決まったとして、すぐにその理想のとおりに事業が進められるとは限りません。市場に対してテストを行ったり、最終的な目標達成のために中間目標を設定して自社の理想のポジションや市場形成を行うことが必要です。

4 BIの浸透

ブランディングは価格競争に巻き込まれずに少しでも高く、少しでも多く、 商品やサービスを販売し、 企業の利益を増やし長期的に経営を安定させていくために重要なメソッドです。

4マーケティング

商品戦略、価格戦略、そして、PR、WEB、イベント、マスメディア、店頭、OOH、キャンペーンなどのプロモーション戦略、そして流通戦略、営業戦略と、すべてのマーケティング活動を導き出されたマーケティングコンセプトからプランニングし、クリエイティブに沿って提案を実施します。

基本的には、4Pに則って検討・実施を行います。4Pとは、マーケティング戦略の立案・実行プロセスの1つである、マーケティング・ミックスにおいてコントロールできる主な要素です。製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、コミュニケーション(Promotion)の頭文字を取って4Pと呼ばれています。

1 プロダクト

製品に関わる戦略。商品戦略は、「製品アイテムに関する戦略立案」「意思決定」「製品ラインに関する戦略立案」「意思決定」に分けることができます。また、製品アイテムを構成する「コア機能」「形態」「付随機能」のうち、マーケターが腐心する要素の1つが「形態」です。製品の形態は、特徴、スタイル、ブランド名(ネーミング)、パッケージ、品質の5つの特性を持っています。製品の戦略を考える上で、重要なのは商品特性を知ることです。対象とする製品にどんな特徴があり、どれだけ種類があり、どの程度の価格帯のものがあり、誰が買うのかによって商品戦略の立て方は変化します。

2 価格戦略

価格戦略は、利益計画に基づいて価格を決定するものであり、「高価格戦略」「中価格戦略」「低価格戦略」大きく分けて主に三種類あります。また、インフォマーシャルなど、プロモーション上においての割引など、商品を販売する上でも柔軟に考慮しなければならず、企業のみならずマーケティング戦略立案上重要な要素であると言えます。

3 プロモーション戦略

プロモーション戦略には顧客の消費行動が密接に影響しており、商品、価格等様々な要素を織り込みながら展開されていきます。

そのためAISASに代表される消費行動モデルによって、顧客や消費者がどのように、企業や商品、サービスを認知し購買や導入の決定に到るかについて、知っておく事は重要です。人がどのように動くかを知っておくことでプロモーション戦略の動かし方がより理解できると考えられます。

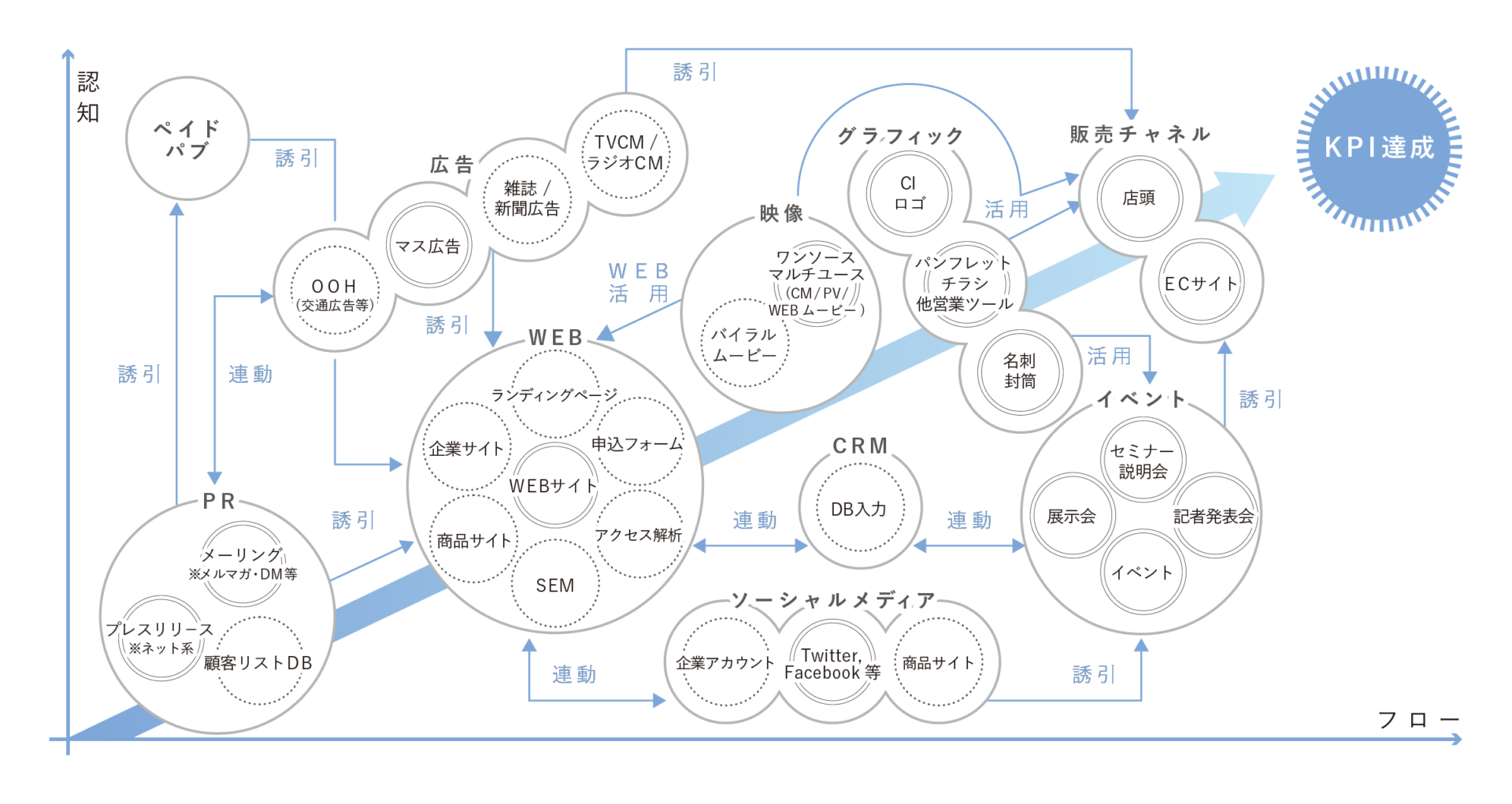

■ストラテジック・コミュニケーション・デザイン

当社のプロモーション戦略は、戦略同様に、有機的な連携が重要と考え、下記のようなコミュニケーションマップをベースに各種広告プロダクト制作を実施しています。コミュニケーションマップとは、縦軸を認知、横軸を実施フローに位置付け、PRから広告制作も含めて目標に向けて有機的な実施を俯瞰的に見る事ができる考え方としての見取り図です。

4 流通

流通戦略は商品の販売において重要な戦略となります。基本的には大部分が外部資源であるという特徴があります。構築には時間と費用がかかり、いったん構築してしまうと変更が難しいという特徴があることから、中長期的視点にて策定する必要がある戦略です。

5 バックエンドシステム

現代はDX(デジタルトランスフォーメーション)の時代と言われ、様々な業務においてITシステムがなくてはならなくなりました。ユーザーや従業員などには見えない部分で、システムを設計・構築・連携し、業務を効率化していく必要があります。

6 KPI/KGI設計

KPIおよびKGIとは、指標となる目標値など具体的な数値のことです。または数値化できないまでもアンケート調査や社内外のヒアリングなど、戦略実行の効果測定を行うことはより施策の効果向上、改善にとって重要です。また効果を元に改善の為の方法も一定ではなく、局面に応じて反映していくことが重要と考えられています。

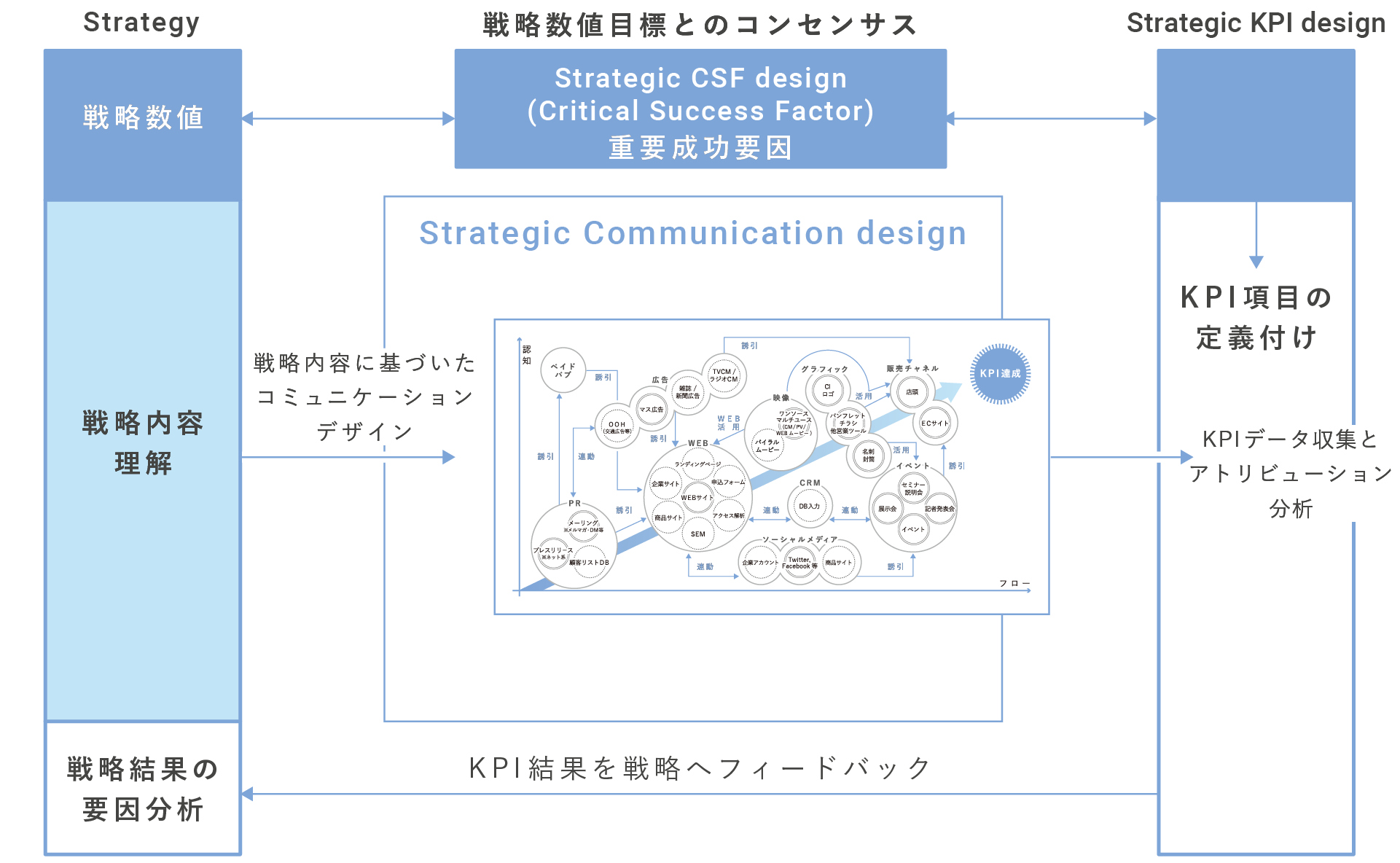

■ストラテジック・アトリビューション

企業さまが求めるKPIの設定を共有、プロモーション実施による効果測定を分析、PDCAをまわす事で、課題達成を実現していきます。

5マネジメント

マネジメントは、主にビジネス上における様々な資源や資産・リスクなどを管理し、経営上の効果を最適化しようとする手法のことです。マネジメントは一般に”管理”と訳されますが、経営管理論から生み出された様々なマネジメント理論には、”管理”という意味合いの他にも、“評価・分析・選択・改善・回避・統合・計画・調整・指揮・統制・組織化”など様々な要素を含んでおり、これらを総合した概念をマネジメント活動といいます。

1 リーダーシップ

リーダーシップとは組織をけん引する能力のこと。 部門や部署、プロジェクトなど規模の大小を問わず、組織目標を達成するために求められます。 組織目標を伝えたり、組織目標がいかに経営方針とリンクしているかを伝えたりすることも、リーダーシップに必要な能力です。

2 組織構造デザイン

どのような状況でもベストで唯一の組織構造というものはありません。状況に応じて最適な組織構造をデザインすることが企業活動の上で非常に重要です。組織構造を考える上で、“企業目標(ビジョン・理念・目標)、経営戦略・事業戦略・機能戦略、テクノロジー(情報技術その他)、事業環境、人材の要因を考慮しながらバランスよくデザインし、企業の競争力を高めます。

3 人的資源管理

経営理念・経営計画から望まれる人材像が導きだされているかどうかを診断し、新しい人事戦略、教育戦略を策定します。人事戦略は、自社にとって最適な人材資源確保のために定めなければならない戦略といえます。新規採用はもとより、企業の目標、戦略目的の実現を目指すために、現状の人材資源の自発的協力をどの程度引き出すことができるかが重要です。教育戦略は、人事戦略とも密接に関わりがあり、人材という戦力を適切に配置するため、また更なる成長を促すために管理職のコーチングスキル向上やセミナーや研修制度の構築など、目的に応じて多様なスキルを学ぶ機会を設定する必要があるといえます。

4 財務管理

企業価値向上のためには、単に経営戦略・事業戦略を遂行するだけではなく、企業を支える財務基盤の強化が必要です。さまざまな財務施策を立案・実行することによって最適資本構成を実現することが重要となります。適切に財務機能が運営されないと、必要な資金がショートして破綻したり、投資利益が金利と逆ざやになりどんどん持ち出しがかさむといった株主価値の破壊につながります。このような事態を回避すること、更にはより積極的に調達・運用の吟味を通じて株主価値を最大化/最適化することが財務戦略の使命です。

5 バックエンド

一般的にバックエンドとは、WebサイトやWebアプリケーションにおいて、ユーザーからは直接見えない部分(サーバーサイドやデータベースなどのシステム)を指しますが、6eではより広義的に「施策を動かすための全体像とそれに紐づくシステム連携」のことを指します。

6オペレーション

戦略を定めた後、それを簡単に変更することはありませんが、戦略を実施していくなかで、効果や結果などを検証し、ネックとなっている部分に関して改善を行うことは重要です。オペレーションでは、PDCAサイクルに沿って(Plan<計画>→ Do<実行>→ Check<評価>→ Act<改善>の4段階を繰り返す)実施した戦略に対して、結果に対する事後調査を行い、調査結果のフィードバックから、より精度の高い戦略へとブラッシュアップします。

1 業務オペレーション

日常の企業活動そのものがオペレーションと考え、企業経営を支える重要な基盤であり、競争力の源泉ともなります。最適なオペレーションは企業経営の屋台骨であり、戦略実行のうえでも、社内に浸透していることが重要となります。

2 営業戦略

営業戦略は「営業領域」「営業計画」「営業活動」を実施する3つの部分とがあり、商品やサービスを買って欲しいターゲットを明確にし、用いるべきツール、メディア、手法を方向を誤らずに決めることが重要となるなど、すべてをその時々の状況に応じて練り上げるのが営業戦略の重要なポイントとなります。

3 検証・改善ミーティング

実行したプラン得られた結果。さらに実行中の不備や不具合についてチェックを定期的なミーティングを交えながら実行します。成功したのか失敗したのかまだ進行に十分でないのか、を見極めるプロジェクトミーティングが主体となります。

4 KPI・KGI

KGI(Key Goal Indicator)とは、企業が一定期間のうちに達成すべき最終目標を表す言葉です。KGIを達成するために、段階的に設定する中間目標のことをKPI(Key Performance Indicator)と呼びます。

5 会議の方法

会議には、莫大な人件費が発生しています。1人1人が、参加する会議の目的を明確にして準備をする必要があります。1人1人がコスト意識をもって会議に参加する事で、会議が円滑に進み会社の発展に繋がります。