2025.09.08

ストラテジックプランニングAI開発がスタート

AIは研究から日常ツールへ

AIの基本形は、“LLM”、大規模言語モデルのことです。これは、大量の文章を読み込んで“言葉のパターン”を学んだAIの仕組みです。2018年ごろに登場したBERTやGPT-2は、このLLMの最初の例で、研究用途が中心でした。

そこから進化したのが“GPT”というシリーズで、これはLLMの代表的なモデルです。2020年のGPT-3で文章生成が大きく進化し、2022年末にChatGPTとして公開されると、一気に一般ユーザーの手に届くようになりました。

今ではGPT-4やGeminiといった最新のモデルが登場し、画像や音声まで扱えるようになっています。

まずは調査支援。これは二つの側面があります。

ひとつは既存資料を要約・整理すること。

もうひとつは、参考事例や論文・記事の検索といった調査そのものをAIが代行することです。

これによって“調査に時間をかけすぎる”という課題を大きく減らすことができます。

クリエイティブ領域での活用も始まりました。

まずコピー生成。AIを使えば、広告コピーやSNS投稿の案を短時間で複数出せるようになりました。

次にデザイン。生成系AIを使って、イメージボードやラフ案、実際使用のデザインカンプを出すことで、方向性の議論が早く進み、かつ実際のデザイン納品もできるようになりました。

こうして当社のサービスであるストラテジックプランニングに大きなメリットが生まれるようになりました。

作業時間の短縮や資料作成の負担軽減、複数案を一気に出せること、新人でも一定のアウトプットを出しやすくなることなどです。

一方で、リスクも無視できません。著作権の問題──生成物に誰かの素材が勝手に含まれている可能性。

情報漏洩──入力した機密情報がクラウドに残るリスク。

精度のばらつき──同じ質問でも回答が揺れることや、事実誤認。

倫理的な懸念──AIが学習した偏見をそのまま再生産してしまう可能性。

つまり、利便性とリスクの両方を理解したうえで、どこまで任せて、どこを人が担うかを考えて使っていくことがAIを使う上での重要なカギとなってきました。

当社が考えるAI活用

当社がストラテジックプランニングを行う際、いつも課題が生じていました。

少人数で幅広い業務を担当しているため、ナレッジの共有や蓄積が難しい。

資料作成や調査に時間がかかり、本来の企画やクリエイティブに割ける時間が限られてしまっている。

さらに教育や人材育成に十分なリソースを割くのも難しい。

この状況をAIでサポートできないか、というのが出発点です。

例えばストラテジックプランニングの作成を行う場合、過去の参考資料を探すのに時間がかかり、フォーマットや構成を一から考えなければなりません。情報整理に追われて肝心のアイデア出しが後回しになることも多いと思います。

ここをAIに任せることで、参考企画書を提示したり、フォーマットを生成したりと、短時間で下地を作れるようにしたいと考えたのです。

また、当社が開発した「ストラテジックフレームワーク:6e」のノウハウもストラテジックプランニングには必要です。

「6e」は、ストラテジックプランニングする上では基本的な情報となり、そのページ数は千ページにも及びます。

そこでAIを活用し、「6e」の情報と過去の作成資料を取り込み、新たな要件(プロンプト)を加えることで、最新のストラテジックプランニングができるようようになるのです。

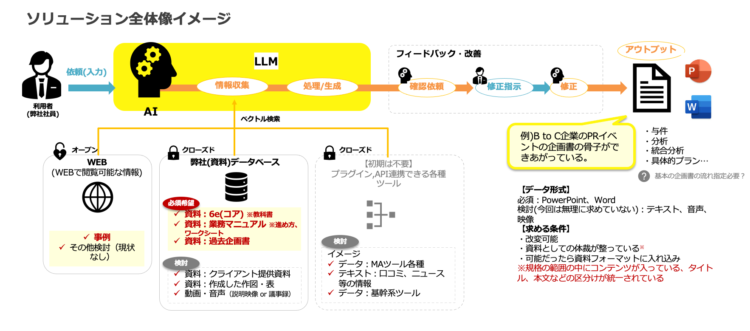

ソリューション全体像は下図のようなイメージです。

過去の企画書やマニュアルをナレッジデータベースに蓄積し、AIがそこから情報を検索・要約・再構成します。

成果物はPowerPointやWordといった、現場ですぐ使える形式で出力されます。

つまり“データの蓄積→AI活用→実際に使える資料化”という流れを一気通貫で支援する仕組みです。

ポイントは、クローズドのデータです。

よく戦略に関するアドバイスを“GPT”に聞く人がいますが、これはネットの世界から聞き出し集約したものにすぎません。

しかし、当社独自のノウハウをベースにし、オープンデータと組み合わせることで、

エビデンスのある“効く”アウトプットが可能になるのです。

今後の期待と課題

AIには“苦手な分野”や“悪いクセ”があります。

ひとつは“ハルシネーション”と呼ばれる現象で、もっともらしく見える嘘を出すこと。

次に、正確性に欠けるアウトプット。

文章の体裁は整っていても、中身は不正確なことがあります。

そして、人間のように本当に“考える力”は持っていない。言葉のパターンを予測して出しているだけです。

ここで重要なのは、これらの弱点を“AIやシステムで補えるのか?” それとも“人間が必ず担う必要があるのか?”という問いです。

私たちがイメージする“人間のように何でもできるAI”には、まだかなり距離があります。

現在の生成AIは、あくまで“特定の入力に対して言葉や画像をそれっぽく出す”段階です。

その先に“汎用人工知能(AGI)”や“人工超知能(ASI)”といった概念がありますが、AGIにすら到達していません。

つまり、“今のAI=万能ではない”という前提を踏まえて、どう付き合うかを考える必要があります。

顧客や生活者の感情を理解する力、コンセプトメイキングや表現の最終判断。

また、倫理的・社会的に妥当かどうかを判断する視点。

そしてチームや顧客と信頼関係を築くコミュニケーション。

ここはAIでは代替できず、人間ならではの価値だと思います。

当社では、ストラテジックプランニングAIを開発しつつも、この“苦手な分野”や“悪いクセ”とどうつきあうか?

スタッフの教育カリキュラムはどうあるべきか?

これを精緻に進めることで、当社のサービスはさらに進化すると考えています。

文章:海津紗弥香