2021.08.24

世界一やさしい 「経営戦略」立案講座 第一章

日本企業にはびこる自己流の経営戦略

勉強しない経営者が社員を路頭に迷わす

よく「経営戦略」という言葉を耳にしますが、そもそも「戦略」とは何でしょうか。

これは本来、軍事用語です。この言葉を企業の経営において使う場合、大局的に社会や経済、業界の状況などを見据え、会社の方向性や企業活動を中長期的に考える視点を持つことを意味します。

企業を船に例えると、経営戦略とは、言わばその企業にとっての航海図や羅針盤のようなものです。最初から何も持たずに船を出したら途中で行き先を見失いかねません。運悪く嵐に遭ってしまったら、船は陸を目指すどころか、沈没してしまうことでしょう。

同様に、企業が戦略を持たなければ、取り巻く環境の変化に行き当たりばったりの対応しかできず、最悪の場合は「乗組員」である社員たちもろとも「海の藻屑」となり果ててしまうのです。

会社が傾き、負債が重なって自殺する経営者、経営不振のストレスが原因で、病を患う経営者。そんな不幸な方々も目にしてきました。「経営の不振は、人の命に関わる」という教訓をまざまざと思い知らされました。

こうした事実に直面し、さらに経営研究を深めていくうちに、倒産する会社、伸び悩む会社、成長が止まる企業にある共通のパターンがあることを見出しました。それは、苦境に立たされた会社はどれも環境の変化に対応できる経営戦略のための「知識」を持っていなかった、ということです。

経営戦略を立てるのは基本的には経営者自身。悩める会社の経営者らは、単に力不足だったということにほかならないのです。

日本国内の企業の99%以上は中小企業です。その経営者は、個人事業主からの起業であることが多く、「会社の経営=自分の思い通り」という発想を持っています。

一人でやっているならまだしも、社員を抱えてそれなりに成長していくと、自分の考えや思いつきだけでは会社を経営していけない状況へと向かいます。ところがそれに気づかずに創業当初のやり方を続けていくと、失敗したときに自分一人だけではなく、社員たちとその家族の人生までも左右することになるこのです。

近年、日本の企業は「超」のつく一流企業でも迷走が目立っています。これは日本の経営者にしっかりとした戦略が不足している証拠です。

京セラ株式会社の創業者でもある稲盛和夫氏のJAL再生など、多くの実例があるにもかかわらず、今さら苦境に立たされている企業があるわけですから、経営者らが「経営戦略」という重要なテーマにきちんと向き合っているかどうか、首を傾げてしまいたくなります。

日本人特有の考え方や業界の特徴、その企業特有の歴史など、個別の理由はさまざまだと思いますが、日本企業の経営における大きな問題点は、経営者らの「成功経験のバイアス」にあると考えています。

「成功経験のバイアス」とは、過去の成功事例に経営者ら自身の経営戦略が一番貢献したと考え、それにとらわれて新たな戦略手法に取り組めなくなる状態です。

自社の商品販売が成功した、とある経営者を例に取りましょう。彼の開発した商品は爆発的に売れ、現在に至りました。その成功の要因は、自身の商品開発力と営業力が実を結んだものだと強く思い込んでいました。

しかし、徐々に売上が下落し始めました。その理由は、商品が幅広く浸透しきってしまったこと、類似品や格安商品の登場、進化した商品の登場による時代遅れなどさまざまです。

その経営者は、「成功の要因はこれまで自分がやってきた手法にある」と思い込んでいるので、周囲の助言に全く聞く耳を持たず、また以前と変わらない発想で商品開発や営業に注力し続けましたが、焦りもあるのか失敗を続け、やがて全盛期の半分の売上まで落ち込んでしまったのです。

そう、得てしてこのタイプの経営者は失敗します。いつまでも成功し続けるという保証はないのに、目先のことしか見ていないからです。

一度「成功経験のバイアス」を受けた経営者は、今までの手法が通じない状況に直面すると混乱し、途方に暮れて行き先を見失ってしまいます。実直に働き成功したと思っていたこの経営者は、最終的にここで力尽きてしまいました。

優れた経営者は学んで成功のサイクルを見つける

経営戦略の知識を身に付けている経営者は、このようなやり方を取りません。

まずスタートの段階でどのように展開していけばよいかを考え、実行に移します。成功すれば、その要因をきちんと分析し、販売の成功原則を見出します。失敗したならしたで、失敗の原因を洗い出し、改善して再挑戦すればいいだけです。

うまく成功を収め、会社が成長したなら、早速その成長の原動力を正確に把握します。会社の成長を振り返り、時流だったのか、大口の取引先に気に入られただけなのか、偶然なのか、もしくは必然ならば商品・サービスが良かったのか、あるいはそれらが複合した結果なのかなどなど、多少懐疑的な視点も加えながら、客観的に成功の原因を追求します。

こうした分析をすることによって、その成功がどういう要因によってもたらされたのかを見つけるのです。その結果、発見されたことが企業の「強み」ということになります。

しかし、その「強み」だけに頼りきりになるのは危険です。成長の過程や危機への対応など、次なる成長を目指すうえで、さまざまな課題に対して「強み」だけではそのうち解決できなくなるからです。

成功の原則をしっかり分析して見出した経営者は、次に売れるトレンドを調査したり、商品開発セクションを自社に設置したりするなど、現在の成功に浮かれることなく、新たな成功に向けてしっかりと計画を練り、適切な方向性を見つけます。

これが「企業船が難破しないための羅針盤づくり」です。こうして、優れた経営者は成功を繰り返すためのサイクルをつくっていくのです。

日本の経営者の多くは努力や発想で一時的に成功しますが、良くも悪くも振り返ることが少なく、また前だけを直視して横を見なくなる傾向にあります。

この点が、私の最も問題提起したいポイントであり、前述の「成功経験のバイアス」なのです。このバイアスに流された経営者は、結果「木を見て、森を見ず」という状態になり、大局を見失ってあらぬ方向へと突き進んでしまうのです。

要するに、経営者らは自分たちの強みやサービス、商品などの強みを深く掘り下げつつ、それのみに頼らないで、経営戦略全般をホリスティック(包括的)に見ることが肝要なのです。言ってしまえば実に簡単なことなのですが、この常識を知らない経営者が実に多いのです。

経営者に免許が必要だと思うワケ

「成功経験のバイアス」とともに問題なのが、経営者の「戦略リテラシー」、つまりこの場合は経営知識とそれを活用する能力の低さです。「戦略リテラシー」の不足が、レベルの低い経営戦略を策定したり、パートナー企業の選択ミスを発生させ、結果的に失敗に陥るという現状があります。

企業のパートナー会社とは、主にコンサルティング会社、広告代理店、税理士などの士業、ITベンダーといった企業経営をサポートする会社を指します。

多くの企業はこれらパートナー会社に力を借り、売り上げを伸ばして成長していこうとします。しかし、これらの会社をハンドリングしていくには、やはり「戦略リテラシー」が必要なのです。言い換えれば、パートナー会社をうまく活用できなければ、経営は混乱します。

ハンドリング力は、経営者に大切な「戦略リテラシー」のひとつです。

私自身の経験も踏まえれば、経営者が自らの「戦略リテラシー」を手っ取り早く養うには、率先してビジネススクールに通い、MBAなどの資格を取得することだと考えます。

MBAは「マスター・オブ・ビジネス・アドミストレーション」の略で、日本語に訳すと「経営管理学」です。経営管理学をきちんと学び、そのテクニックを上手に使いこなせれば、経営者としての力は飛躍的に向上します。ビジネススクールとは本来、経営能力を伸ばす場です。

MBA取得のためには、マーケティング、マネジメント、ファイナンス、組織行動、HRM(ヒューマン・リソース・マネジメント=教育・訓練により個人だけでなく組織までを包括的に管理する人事管理手法)など、企業経営に欠かせないエッセンスを全般的に学ぶだけでなく、ケーススタディを通じて、他企業のさまざまな戦略事例を会得しながら、「自分だったら、どのような打ち手を考えるか」という訓練を連続して行います。

つまり模擬戦を繰り返しながら、経営活動における総合的な知識を徹底的に学ぶのです。

ところが、ここにいくつかの大きな問題があります。

まず、経営者がMBAを信頼していない例が多いという点です。

クライアントを訪問すると、「うちの会社にMBAがいるんだけど、あまり使えないんだよ」という話を聞くことがあります。

確かに資格だけを取っても、本人に組織人としての能力が欠けていれば使えないのは当然ですが、それはMBAとは直接関係ありません。

それがどうしてMBAに対する誤解や偏見につながってしまうのでしょうか。

確かにMBAを取得し、欧米のプレゼンの真似をして得意気に論理をひけらかしたものの、実行できないタイプのビジネスパーソンが存在するのは事実です。

そのせいで「MBAホルダーはと使えない」という声が広まり、経営者らにアレルギーをもたらしているのではないでしょうか。そのせいか、日本の経営者や幹部候補はMBA取得に積極的ではなくなっています。

私が履修したビジネススクールでも、偏見が生まれても仕方ないと思われるケースがありました。

それは、大手企業に勤めていて、学位取得で出世を目指すタイプのグループです。それなりの大学を出ているはずですから、勉強は得意です。

このようなタイプは学位が取れればいいので、実践適用を前提とした勉強には前向きになりません。暗記能力や学習テクニック、さらに机上の論理を駆使してMBAを取得し、卒業していきます。

卒業後にどうなったか知る由もありませんが、おそらくこういう人たちが「アタマでっかちタイプ」になって、結果、経営者から批判される対象となっているのではないかと推測できます。

MBAはあくまでも経営に関する知識や情報、ノウハウを勉強し、実践に生かす資格であり、それを使いこなせる人材が「真のMBA」取得者です。要は、経営に使える勉強をしたか、しないかの差です。海外企業では、MBA以上の学位がないと、幹部昇進はおろか、会議にすら呼ばれないケースもあるようです。

日米中韓の高校生を対象にした勉強に対する意識調査でも、その差は歴然です。

日本の高校生の将来展望は、「四年生大学まで」の進学が圧倒的に高く、かつ「リーダーになること」を目的としている高校生は、米国が50%以上に対して日本は一桁台で中国、韓国にも大きく水をあけられています。そもそも日本人は勉強をしたいという意欲が低く、リーダーになりたいともほぼ思っていないことがうかがえます。

こんな風潮ですから、日本のビジネスマンは大学卒業後にほとんど勉強しないのです。

いい大学に入って一流企業に入れば、あとは安泰だと思っているのかもしれませんが、終身雇用も危ぶまれる現在の日本で、その発想は幻想であるということが、もうすでに明らかになっています。

なのに、入社することを最終目標とする傾向にあります。入社できれば、あとはうまく会社で生き延びていくことを考えるだけ。日本ではまずリーダー、すなわち経営者や幹部を目指すビジネスパーソンが少なく、特別な資格を必要とする人や少数の向上心を持つ人以外に、一流企業への就職という目標が達成できたところで勉強することを止めてしまいます。

しかし、それでいいのでしょうか。

欧米の経営者たちはMBAなどの高等教育を通じて、経営スキルを磨くことがいかに大切かを知っており、それを実践して現在に至っているのです。

かつての日本人には労を惜しまない勤勉さや実直な面、頭脳、そして良質な商品を生み出す知恵や技術などがありました。例えばソニーの「ウォークマン」、日亜化学工業の「青色発光ダイオード」、東芝の「フラッシュメモリ」など、日本人のアイデアと技術力が世界に衝撃を与えた例はたくさんあります。

戦後、何もかも失ってから高度経済成長を経て伸びてきた時代は、知恵と技術、努力と根性で何とかなってきました。当時の経営者たちは、独特の勘や技術、行動力などによって世界に挑んでいった実績があります。しかし、もうそんな時期は終わりに近づいているのかもしれません。

経営者とまではいわなくとも、まずリーダーとして会社に貢献したい、上を目指して学びたいなどという意識を持つ若者の母数が少ないのですから、実際にトップに立つ人材が他国に比べて少人数しか生まれないのは当然です。

いつまでも「日本はアジアのトップ」と思っていては未来はありません。中国、韓国、シンガポール、フィリピンなど、ASEAN諸国のエリートは当たり前のように英語を話し、商談に臨んでいます。

日本はむしろ内向きになっており、以前よりも留学率が低下してきたとも聞きます。その点だけ見ても、日本人がいかに国際的な人材となり得ないかが分かります。ASEAN諸国と日本の差は年々拡大し、いずれASEANにおいても「高等教育後進国」となり、日本の企業経営スキルはどんどん後退していくと予想できます。

今後、もし世界に遅れを取らないようなビジネスを営んでいきたいのであれば、日本の経営者たち自身がMBAなどの高等教育を学び、経営戦略を編み出せる力を身につけなければならないのです。

その点で、日本と海外の経営幹部の勉強意欲の差は歴然であり、すでに遅れを取っているのです。

海外の経営者はほとんどMBAを取得しているといっても過言ではありません。英会話と同様、経営者らにおける「共通言語」や「共通理解」としてMBAが存在し、経営者や幹部候補になるための必須条件となりつつあります。もはやMBAは経営者らの運転免許証のようなものです。

聞き慣れない方も多いでしょうが、昨今の海外では、経営者らの学位として、MBAのさらに上位概念である経営管理学博士(DBA:ドクター・オブ・ビジネスアドミニストレーション)という資格の取得が活発化しています。

MBAが自動車の普通免許なら、DBAは二種免許もしくは大型特殊免許のような位置づけと言えるでしょう。世界をまたにかける企業ではそのうち、さらなる上を目指すためのDBAも経営者の必須要件になってくる可能性があります。

日本にも似たような経営学博士(Ph.D.)というものがありますが、これは、同じ博士でも実態は異なります。Ph.D.とはDoctor of Philosophyの略で、特に経営に関してはDoctor of Philosophy in Business AdministrationやDoctor of Philosophy in Managementと呼ばれます。フィロソフィー、つまり哲学から派生した博士号であり、研究者の意味合いが強く、実務を対象としたDBAと大きく異なります。

日本の経営者は個人的なスキルを磨くだけではなく、証明としての学位に関しても、もっと積極的に取り組まなければいずれ諸外国に遅れを取るでしょう。

日本のビジネススクールがダメなワケ

さて、ここまではMBAの重要性についていろいろと述べてきましたが、もうひとつ、日本のMBA教育に関して意外な事実をお知らせします。

わざわざ留学しなくても、MBAを取得できる大学や附属のビジネススクールは日本国内にたくさんあります。現在30数校あるようですが、そのうちMBA教育の 国際的な認証評価機関であるAACSB等の国際認証機関から、正式な認証を受けているのは、なんとたった3校しかないのです(2017年2月現在)。

その3校は、慶應義塾大学と名古屋商科大学、そして立命館アジア太平洋大学(APU)です。それ以外の早稲田大学、一橋大学などいくつかの大学は国際水準に手の届きそうなレベルにまで達しているそうですが、まだ正式な認証を受けてはいません。国内ではとても有名な大学なのに、まだ非認証だったとは正直私も驚きました。

「MBA取得者」と名乗っていても、国際的な品質基準を満たしたところで学んで初めて「MBAを取ったぞ!」と堂々と言えるのです。

さらに、MBAの呼び名についても日本国内では統一されていません。大学名は割愛しますが、例えば「経営学修士」、「国際経営修士」、「技術経営修士」など、私が確認しただけでも実に11の呼び名がありました。

しかも国際認証を受けていないのですから、「MBA」と名乗ってはいても、教えられた中身は正式な水準に達したMBAではないのです。

なぜこれらを「MBA」と呼ぶのか、その本当の理由は分かりませんが、日本国内では「自称MBA」が幅を効かせ、なおかつ誰もこのことに疑問を持たないというのが現状です。こうした現状を海外のMBAスクール関係者に聞くと、「訴訟されてもおかしくない」とのことです。

こんな実例もあります。

就職活動に励むある人が、外資系の会社への入社試験を受ける際に、自身が持つMBAについて説明しました。このスクールは国際認証を受けていない日本のMBAスクールでした。

必死のアピールも虚しく、その人は「評価に値しない」と履歴書を突き返されたそうです。同じ国内MBAを修了した私の友人数人が、この事実を知って激しく落胆していました。そこでそのスクールに対して怒りをぶつけたところ、なんと教授も事務局もこの事実を知らないという有様だったそうです。

さらに日本の経営学修士の教授はそれこそPh.D.経由の研究者が多く、経営戦略の実務を経験した人が少ない傾向があります。そのため、授業は学問的要素が高くなり、実業とはどんどん乖離しているのです。

このような現実を突きつけられると、MBAを信頼したくなくなる気持ちがわからないではありません。そして実際に使えないMBAが社内に存在すれば、経営者や経営幹部のMBAに対する不信は確信に変わってしまうことにも納得がいきます。

間違いだらけのパートナー会社選びが会社を滅ぼす

パートナー会社は本当に企業のパートナーになり得るか

いまさらあえて説明するまでもないですが、企業には経営活動をサポートする、いくつかのパートナー会社が存在します。

例えば、企業に代わって経営戦略の立案や設計などを行うコンサルティング会社、企業の製品やサービス、さらには人材採用などについてまでテレビCMや新聞・雑誌、Webといったメディアの広告制作を通して活動する広告代理店、企業の基幹システムやITインフラを構築するITベンダーなどです。

さらにパートナー会社のみならず、税理士や弁護士、弁理士など、士業の資格を使って企業の経営活動を側面から支えるパートナー会社もあります。

ここで取り上げたいのは、パートナー会社の実態と選び方についてです。特に重要なのが、コンサルティング会社、広告代理店、ITベンダーの3つ。というのも、これらパートナー企業は、関わり方次第では、企業の業績に大きな影響が出てしまうからです。

資金が潤沢な超一流企業は、これらパートナー企業に相当する部署を立ち上げ、人材をスカウトして社内に確保しています。それでも、例えばCMを打つときには大手広告代理店にはお世話になっているはずです。

そして 「お金持ち企業」を除くほとんどの企業は、予算や時期、課題などに合わせて、必要なパートナー会社に依頼することになります。

ところがパートナー会社も、顧客企業をサポートするための絶対的な経営戦略のノウハウを持ち合わせてはいません。それでも、なぜ企業の戦略パートナーとして存在していけるのでしょうか。

その理由は、パートナー企業は自分の担当する部門だけで利益を上げることが目的だからからです。ブレインとして一部のアドバイスはできますが、業界全体を俯瞰して経営戦略を立てることはパートナー企業の役割ではなく、経営者の仕事なのです。

有名なパートナー会社には、優秀な人材が集まってきます。その中でも大手は、これまでも一流企業のサポートで利益を上げてきた実績がありますから、新人は先輩たちと「チーム」を組んで、企業の要求に応えていきます。

その際の教育は、日本の職人のように「技を盗む」徒弟制度に近く、一人の先輩社員が多くの後輩を育てることがなかなか困難です。

これらの「チーム」が企業から求められることは個々に異なりますから、一定レベルの共通ノウハウを持てば、あとは現場対応で成功を収めればいいわけです。

この繰り返しで個別の経験値は上昇しますが、そこで学んだノウハウを横のつながりで共有して会社全体のスキルアップを目指してはいないのではないか。その結果、社員のクオリティーはバラバラになりがちです。私はそう推測しています。

また、相手の落ち度を見つけてニヤリとするパートナー会社もあるでしょう。企業の問題をを複数見つけたときに一点だけを解決して利益を得ますが、ほかの原因を解決していないので、顧客企業の業績は一向に改善しません。

そうなると、また一度お願いしたパートナー企業に相談するのが普通です。そこで今度は新しい問題点を指摘して、それを解決すれば、何度もおいしい思いをすることができます。事実、このような業務展開を行っているパートナー会社の事例を、私はこれまで数多く目にしてきました。

コンサルティング会社の実態とは

私が経営戦略のサポートを行うために企業を訪問すると、「前に別のコンサルティング会社を使って失敗した」という旨の話をよくうかがいます。こんな話は今に始まったことではありません。

「どうしてコンサルティング会社は嫌われるのだろう」と、広告会社で働いていた時期から不思議に思っていたので、現在でも話題に上るたびに詳細を聞くようにしています。

理由は多種多様ですが、ひとつ例を挙げましょう。とある電鉄会社の話です。

経営企画室という部署で話していた際、前のコンサルティング会社が作成した経営計画書を見せてもらいました。計画書は2部あり、それぞれ別の会社から提案されたものでした。双方とも、誰もが知っている大手のコンサルティングが作成したものです。計画書は分厚く、おそらく300ページほどはあったでしょう。

パラパラめくって眺めたのですが、正直「ひどい内容だなぁ」と、思わずため息が出てしまいました。私も新人時代から今日まで嫌というほど様々な企画書、計画書を作成してきましたから、書類の品質は数ページ読むだけで分かります。

その経営計画書がひどい代物だと思った一番の理由は、複数の担当者がつくったことが明白で、全体の一貫性がなく冒頭と後半で内容がつながっていないのです。

分業したせいでしょう、担当者それぞれの「色」が出ており、主張が微妙に異なっているうえ、競うように自分のパートをたっぷりと作成したために異様なほどの分量となってしまったわけです。これを真に受けて実践しようとしても、実現することは到底不可能に思えました。

経営企画室の担当者も一貫性のなさに気づいており、「これはとても使えるものではない」と嘆いていました。試しにこの経営計画書の値段を聞いてみたら、1社は1億円、もう一方は3000万円かかったとのことです。

大手でお金を持っている企業でしたから、「今回は失敗した」ということで担当者への多少の処分程度で済むのかもしれませんが、これが中小企業なら大きな痛手になるのは間違いありません。

ただ、本当に怖いのは、この程度の品質の経営計画書を信用して実践した場合です。どう考えてもうまくいくはずがないのに、多額の費用をつぎ込んでしまったら、損失は計り知れません。

それを思うと背筋が寒くなりました。最小限の被害で済んだのですから、ある意味、ストップをかけた経営企画室の判断は正しかったともいえるのです。

先日も、年商200億円ほどの企業から経営戦略の設計を依頼されました。これぐらいの規模なら、当然、これまでにコンサルティング会社が介在したことはあるはずです。

そのことを聞いてみると、「いやあ、大手のコンサルティング会社に3000万円ほどかけて依頼しましたが、これがもう使いものになりませんでした。出てきたアウトプットが『強みは御社の人材です』だけで。これを見てさすがに社長も激怒しました。」

コンサルティング会社をうまく活用したり、提案がうまくハマったりして、企業の業績が向上した事例はありますが、頻繁にこのような失敗も現実に起きているのです。

以前、コンサルティング会社の実態を探るために、数人の方々に話をうかがいました。その一人が、私が所属していたMBAスクールの教授です。

彼は、そのスクールで教鞭を執る前に大手コンサルティング会社に在籍していました。そこで、実際にコンサルティング会社では何が起きているのか、率直に尋ねてみました。

大手コンサルティング会社はそもそも、高学歴の人材が登用されます。また、新入社員の研修には体系だった研修システムがあるそうなのですが、経営計画策定における統一された基本ルールやノウハウは存在しないそうです。

研修後は、先輩社員から実践を通じて教わるのですが、そもそもみんな地頭が良いので「現場で覚える」ということを主体に教育がなされているそうです。

結果、個別指導になるため、アウトプットされる経営計画書は個々の能力に依存することになり、素質のある人材は良質の経営計画書を作成しますし、素質のない人材は粗悪な計画書を生み出します。

要は、大手のコンサルティング会社であっても、担当者によってコンサルティングの品質にムラが生じているということでした。

もうひとつ、コンサルティング会社嫌いの経営者らが言う口癖があります。それは、「彼らは戦略立案できても、戦術までは教えてくれない」ということです。これは、とても深い意味を持っています。

戦略と戦術の違いは今さら説明するまでもないでしょう。いくら優秀な戦略を立てても、戦術、つまり実践方法を踏まえていない戦略設計はただの空論に終わるのです。言い換えれば、「理想論ばかりで現実的でない」ということです。

コンサルティング会社は、あくまでも戦略設計をすることによって収益を上げます。しかも、より高額な費用を請求できれば、優れた仕事を成し遂げたとして評価されます。

極端なことを言えば、高いお金で買ってもらえるように見える企画書、計画書を作成できる能力があればいいのです。現場は関係ありません。そこまで生々しいサポートをしていては手離れが悪くなるからです。もちろん現場経験など、ほぼないでしょう。なぜなら、その企業で働いているわけではないのですから。

こうして、現場をよく知らず、能力もまちまちな人間が机上の空論をまとめ、寄せ集めてひとつの計画書にする。それが、高額な戦略設計書の正体なのです。

もちろん私の知り合いや仕事仲間には、優秀な経営コンサルタントが何人もおり、コストに見合う結果を出しています。なのに経営者にこう言われてしまうようなネガティブ・イメージの払拭は、コンサルティング業界全体で考え直さなければならい重要なテーマです。

では、無駄遣いを極力避けて、優秀なコンサルティング会社を選ぶにはどうすればいいのでしょうか。

それはやはり、経営者や幹部たちが知識や技術を高め、自ら経営戦略をきちんと立案し、実践できるような能力を身につけるしかありません。それが経営者の仕事なのです。他社に丸投げしてしまうから失敗するのです。

経営者自身が経営戦略のリテラシーを上げれば、あとは必要なところだけコンサルティング会社に依頼して部分的にサポートしてもらえばいいわけです。

ちょっとでもサポート内容がおかしければ、そこで立ち止まって修正させたり、違う会社に替えたりすればいいのです。サポートに対する鋭い目を持てば、被害を拡大させずコストを低く抑えて、経営戦略を実現することが可能となります。

広告代理店が抱える苦悩

この本を執筆中に、広告代理店業界の信用を揺るがすいくつかの大きな事件が発生しました。

擁護するわけではありませんが、起業した現在、私の会社が広告代理店自体の戦略策定を依頼されることもあるため、裏事情はそれなりに知っていますから、広告代理店経営者らの苦悩を察することはできます。

広告代理店の苦悩とは何か。それは、費用対効果の低下と、情報提供のためのメディアの多様化について行けないという点です。少し詳しく説明しましょう。

通常、顧客企業が広告を掲載したい場合、広告代理店がその広告制作から出稿までを一元的に請け負うのですが、「広告」という言葉や存在が時代にそぐわなくなっているという事実です。

広告は、その言葉どおり企業の製品やサービスを消費者に広く告げるものです。昔は、製品やサービスは近くの店舗で直接目にするか、営業マンのセールス、または口コミでした。それに加え、予算のある企業は新聞、ラジオ、雑誌などのマス広告を使って売り上げを伸ばしてきました。

そして、昭和30年代からの高度成長期に大企業をさらに大きく育て上げたのは、テレビの普及です。家族や友人がテレビの前に集まり、翌日は学校や職場でテレビの話題で盛り上がるという、そんな時代です。

テレビCMが一発成功しただけで上場企業が生まれたりもし、広告の影響は絶大でした。

しかし、現在では残業や共稼ぎの増加、テレビ以外の娯楽の多様化などといった理由で、同じ屋根の下にいても家族の生活が離れ離れになりました。

さらにインターネット環境が充実し、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)が普及したことによって、良い商品やサービスは口コミ情報で広がるようになりました。

同じように「誇大広告」もすぐにウソだと見抜かれ、拡散されます。まことしやかに語られたデマが真実だと思い込み、さらに広めるという悪例もあります。失敗やミスはあれば、たちまちSNSで炎上し、企業は容易に立ち直れないまで打ちのめされることもしばしばです。

すると、企業は安全第一の「自主規制」を始め、広告のインパクトは弱くなります。さらに国民の収入がどんどん減少していて、モノにお金をかけないようになったことも大きな原因です。

こうしたさまざまな要因から広告自体に意味があるのかが見直され、広告費の適正化や削減に取り組む企業も増えてきています。

ここまで言っておいていまさらですが、実は「リーマン・ショック」以降、企業の広告予算は増えているのです。

出稿費の値上がりなどの理由で単純に比較はできませんが、「バブル」の時代よりも広告費自体は増えています。マーケティング、プロモーション予算を削減している企業がある代わりに、大きく費用を投じている企業もあるのです。特に目立つのが、インターネットの広告費です。テレビへの出稿費を食うように、いわゆる「ゼロ年代」半ばからのインターネットの広告費は右肩上がりを続けています。

テレビや新聞、雑誌などのマス広告(※マス広告とは、テレビCM、新聞広告、雑誌広告、看板等のマスメディアを指す)の説明を入れますか)は減少しましたが、広告を打つ方向が変化しただけで、マス広告からWEBへ誘導するなど、昔にはなかった新たな広告設計モデルが登場し、企業の広告の設計手法が変わってきたわけです。

しかし広告代理店の経営者らは、なかなか動き出すことができません。ここに旧来の広告代理店の弱点があります。

その理由はまず、マス広告の対象となる一定のパイの奪い合いが始まっており、マス広告を打てる企業も限定的になってきたということです。

原因のひとつは、前述したようなテレビ視聴時間の減少です。テレビは中高年を中心に視聴頻度は高いのですが、30代以下の若い世代の間では、テレビよりもスマホの利用が圧倒的に増加しています。メディアへ接する時間は今も昔も大きく変化していないのですが、その方向性が大きく変わってしまいました。

さらに、若い世代の収入が伸びないため、残業に追われて帰宅時間が遅くなり、結婚しても共稼ぎで子供をつくるどころではなく、結婚自体がままならなくなっています。

夜7時から9時までのいわゆる「ゴールデンタイム」と呼ばれる時間帯にテレビを見ている余裕はありません。

日本の基幹産業である自動車も、地方は別ですが、大都市圏では車を持てない、もしくは不要と考える人々が増えています。モノを買う人が減れば、企業の売り上げは減っていくばかりです。実に単純な話で、少子高齢化で人口が増えなければ、広告を打っても購入者は限定されるわけです。

弱点のもうひとつは、ネット広告を制作するノウハウが不足しているという点です。

近年は旧来のテレビや新聞、雑誌広告などをつくってきた広告代理店よりも、ネット広告を制作することが得意な新興企業が急増しました。

ネットのマス広告はテレビCMなどよりも安く制作することができます。これにより、古いやり方を踏襲してきた中堅広告代理店は苦境に立たされてしまったのです。

またテレビCMの費用対効果は、基本的に視聴率と売り上げの対比でざっくりとしか測定できませんが、データ分析も進化したネット広告では、顧客の閲覧履歴をたどるなどの方法で、細かな費用対効果が計測できるようになりつつあります。そのためか、テレビで巨額な費用のかかるCMを打つことを疑問視する企業も出始めました。

現在、テレビでオンエアされるCMの商品・サービスは年間約7500銘柄といわれています。わずかな7500銘柄の案件を、複数の広告代理店が激しく奪い合っている状態なのです。

マーケティング用語に、競争環境が激しくなって血みどろの争いをする「レッド・オーシャン」という言葉がありますが、まさに広告業界は「血の海」になっているのです。

また、広告代理店の広告制作の仕組みにも問題点があります。広告代理店は、クライアントから広告を受注すると、各種市場調査やCMなど企画・広告制作業務のほとんどを外部の業者に外注します。

するとどうなるでしょう。「広告を制作する」という業務のノウハウが本来の広告代理店には蓄積されず、制作力の「強み」が外部業者たちに渡ってしまうのです。

大手広告代理店は営業を主体とする機能しか持たず、社内の制作能力は著しく弱体化します。そこにIT系の制作も得意な新鋭の広告代理店が参入してくれば、広告代理店はクライアント企業に対して営業のサービス合戦をするしかなくなります。

営業先を新規開拓するため、広告代理店は、これまであまり注目していなかった中小企業にも営業活動を展開しています。

ただ、中小企業側は、大手広告代理店とはあまり関わったことがないため、広告だけでなく、経営戦略までサポートを求める場合があります。ここであえて取り上げたのは、こうした例が私の周りでもたまに発生し、そのほとんどが失敗しているからです。

第2章で説明しますが、経営戦略には、マーケティングやマネジメント、オペレーションなど6つのステージがあります。

そのひとつであるマーケティングは、4P(プロダクト、プライス、プロモーション、プレイス)に分類されます。このうちのプロモーションはさらに細分化され、広告はそのごく一部を担っているだけです。

広告は経営戦略活動全体から見れば、あくまでも一つの活動要素であり、ましてや広告だけでは経営課題を解決できるはずもありません。

大手だからといって広告代理店には経営戦略をサポートするノウハウを持っていませんから、経営戦略のサポートを安易に求めたりすると、大変な目にあってしまうのです。

ITベンダーの驚くべき練金術

さて、最後に企業のパートナーとしてのITベンダーの現状について説明します。

企業はある程度の規模になると、効率を求めてITシステムを導入し始めます。小規模の経理システムあたりから、そのうち販売管理、顧客管理など、多様な目的を持つシステムへと規模は大きくなっていきます。

近年ではソフトウェア自体も著しく進化しました。パッケージソフトもあれば、クラウドシステムを使用した安価なものもあります。また企業の事業体系やニーズにぴったりと適合するよう、一からシステムを組み上げる「スクラッチ」という手法もあります。

ところが、このITシステムの導入にも、かなりの割合で失敗がつきまとうのです。

IT発注金額は、数百万のものから数千万、数億という規模のものまであるので、その費用はバカになりません。

一般的に費用は、システム制作に必要な工程と人数や日数などの「工数」から計算されますが、それは先方の言い分次第です。しかも開発の内容次第では、半年から数年かかることもあり、時間とお金がかかります。

ところが、いざ完成してみれば使えないという、ただの「水の泡」になるシステムが少なくありません。それが原因となって訴訟沙汰に発展した例もあり、企業経営に多大な悪影響を及ぼすこともあります。

では、なぜこのようにITソリューションの導入は失敗するのでしょうか。

それは、発注側の企業がITベンダーの使い方を知らないことと、受注側のITベンダーが企業のニーズを理解できないことです。この2つの要因により、ITの導入は失敗することが多いのです。

まず、企業側の問題から説明しましょう。

社内でITソリューション導入に関する知識や経験を持った社員がいるなら話は異なりますが、中小企業であれば特にITソリューションの導入経験を持たない企業がほとんどですから、まずは発注先としてITベンダーを選定に苦慮します。

ここで企業は、大きく分けて3つの選択に直面します。

1つめは、前述の一から作り上げる「スクラッチ」というパターン。この選択を行う場合、まずは業務内容や必要事項の整理などの聞き取りから始まりますから、コストがかかるうえに開発期間も長くなります。今までにないプログラムをつくるわけですから、失敗するリスクも高くなります。

2つめは、パッケージソフトを購入するパターンです。企業の課題やニーズに合ったソフトを購入すれば、比較的安価で失敗は少なくなります。とはいえ、会計ソフトなどのレベルならまだしも、基幹システムクラスのパッケージになると、導入に数億円かかることもあります。

パッケージソフトは、たいていニーズに合わせた「カスタマイズ」が可能となっています。ところがカスタマイズは別料金になっていて、これがべらぼうに高い。安くパッケージソフトを買ったはずなのに、カスタマイズしたら信じられないぐらい高くついたという話はよく聞きます。

最後は、近年急増している「クラウド」を使ったパターンです。それまでは、大型コンピューターによるシステムを社内に設置して利用することが当たり前でした。前述したスクラッチの場合、多くはこのタイプです。

「クラウド」は「雲」という意味ですが、社外のどこか厳重に管理されたシステムセンターに置かれたサーバーで一括管理され、クラウド内でソフトウェアを動かすことによって使用します。設置場所は一切明かされません。

ソフトウェアはすべてインターネットを通して利用するため、会社の中だけでなく、ノートPCやタブレット端末、スマホなどで社外からも簡単に使うことができます。コストパフォーマンスは高いのですが、やはりパッケージソフト同様、自社向けに作ったものではないので、ソフトの使い勝手は必ずしもよいとはかぎりません。

ケースバイケースなので良し悪しの判断は難しいのですが、私が経験した事例をもとに、大まかな注意点を説明しましょう。

これは、私が以前、広告会社の役員をしていたときの事例です。起業から2年間は、経理ソフトの入力は税理士に依頼していました。その後、会社の売り上げが数億円規模になったため、社内に経理担当の人材を採用し、経理ソフトの選定をすることになりました。

ここで売り込みにきたのは、経理ソフト大手の上場会社です。当時の私は経営に関わっていたとはいえ、経理ソフトについては門外漢です。そこで、このソフト導入の判断は社長マターで行われました。

営業マンの説得力あるプレゼンが実り、この会社の扱う経理ソフトのパッケージを購入することになりました。購入価格は400万円で、ランニングフィーは、月数万円だったと記憶しています。経理の人材採用をプラスすると、トータルで月30万円のコストが増えたことになります。本来なら、これで万事解決となるはずでした。

ところが、この経理ソフトが自社の業務に適していないことがあとで判明したのです。またソフトはかなり高度なもので扱いが難しく、経理部が混乱しているのを見かけるようになりました。最終的に、この経理ソフトがそこそこ機能するまで、なんと2年近い歳月がかかってしまったのです。

遅ればせながらこれはまずいと思い、知り合いのシステム会社に相談したところ、このソフトが自社の規模に見合わないもので、もっと簡単な経理ソフトがあることを教えてくれたのです。勧められた経理ソフトを購入し、試しに使ってみると、あっという間に今までの問題は解決してしまいました。

結局、当初の経理ソフトは思い切って廃止してしまい、その会社とのランニング契約も停止しました。これは社長と私たち役員の判断ミスであり、経理部には申し訳なかったと思っています。

この一件があってから、外部会社の売り込みには注意を払うようになりました。

もうひとつ例を挙げましょう。これはわりと最近のことです。弊社が経営戦略策定のサポートすることになった会社は、某社のクラウド型顧客管理(CRM=カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)ソフトを使っていました。

使用人数に応じて料金が発生するタイプで、使用料は1人1万円。40人分の申し込みを行っていたので、月40万円、年間にすれば約500万円になります。このソフトを導入した理由も私の経験と同じで、やはりプレゼンとセールストークに納得して契約したとのことでした。

しかし、CRMにはある程度のノウハウが必要で、この会社の社員のスキルでは取り扱いは時期尚早でした。CRMはあくまでツールであり、使いこなせなければ価値がありません。どうやら導入すると劇的に売り上げが見込めると説明されたようですが、いざやってみると、容易には扱えなかったのです。

私は早々に、この会社に顧客管理ソフトの解約を提案し、シンプルなメールソフトを使った顧客管理手法を指導し、結果コスト削減にも成功しました。

最後にもうひとつだけ、ある企業の導入失敗の事例について挙げておきたいと思います。

この企業のコンサルティングに入った私は、基幹システムの導入に関して顧客企業とともに、ある大手ITベンダーのプレゼンに参加して、説明を受けることになりました。

ITベンダー側からは10人程度が来社し、プレゼンはこれまでの実績や高い業界シェア率から始まりました。説明を受けるうちに、顧客側の社長らは興味を示し、このITベンダーに決定しそうな雰囲気になっていきました。

しかし、私だけはこの会社のシステム導入に反対しようと思っていました。それは、これまでの経験から、反対する理由がいくつか浮かび上がってきたからです。

大手ITベンダーは通常、とても優秀なビジネスモデルを持っています。ある企業から高額なITソリューションのプログラム作成の依頼を受けて完成させたことが、ひとつの実績となります。しかしそこで終わりません。完成したシステムをコピーして一般販売ができるように調整し、パッケージソフトとして2次販売するのです。

数十万円クラスから数億円単位のものまで、一般用パッケージソフトが勢揃いします。次の案件からは、このパッケージソフトを利用し、ニーズに合わせてカスタマイズすればいいのです。カスタマイズすれば、そこでまた料金が発生します。このように、まるで練金術のようなステップで、売り上げを出す仕組みになっているのです。

ただ、このビジネスモデルに対して問題を提起しているわけではありません。問題はその後に発生します。

急成長し、すばらしい実績を上げてきたITベンダーは、技術のあるシステムエンジニアや、ITソリューションを熟知している営業の人材不足にいつも悩んでいます。そんな状況下で大きなお金が動く一からのスクラッチならばITベンダー側も優秀な人材をつけますが、パッケージソフトのカスタマイズ程度で済みそうならば、経験の浅い人材を担当させてもいいと判断します。

企業側も、パッケージソフトのどこをどう修正してほしいか、明確なオーダーが得意ではないことは先に述べたとおりです。お互いに知識や経験の乏しい人材同士の話し合いに陥りがちなのです。

ITベンダーはこうした曖昧なオーダーから自社を守るため、「要件定義書」という書類を作成します。この書類は、企業側のオーダーから修正点を聞き出してまとめたものです。これは業務としては当然のプロセスなのですが、要件定義書には、一種の契約書としてITベンダーを守るという裏の目的があるのです。

企業はどんなプログラムにしてほしいかさまざまな要求をしますが、専門知識が足りないので、要望の内容は曖昧になりがちです。これをITベンダーは企業側の注文として要件定義書にまとめ、言われたとおりに仕上げます。できあがったプログラムを実際に操作してみると、どうしても「使いにくい」「機能が足りない」など、何かと不満が出てきます。

ここで、最初に作成した要件定義書が力を発揮します。ITベンダー側は、「要件定義書にあるとおりに作成した」と主張するのです。その後に発生した問題点や不満は、要件定義書にはない「別の案件」となります。企業は使いにくいプログラムを我慢して使うか、新たな案件として追加注文するかしかなくなります。そこで追加注文すると、新たな注文となり多額な費用が発生します。こうして要件定義書はITベンダーの保険となるわけです。これがITソリューション導入の現実です。

前述のITベンダーに対して私が反対した理由とは、プレゼン時にITベンダー側から多くの来訪者があったという点です。人がたくさん来ると、企業側は「力を入れてもらっている」と思いがちですが、実は役割が分かれているだけで、まとめ役がいない可能性が高いのです。まとめ役がいれば、その人物がすべて話せばいいはずで、10人も引き連れてくる必要はありません。

また、シェアや実績を最初に話すのは、中身について自信がない現れで、実際、プレゼンの内容はそれに該当するような印象でした。だから反対したのです。

ところがこの企業は私の忠告を聞くことなく、ITベンダーの採用を決定し、反対の声を上げたせいか、それ以外の忠告も聞き入れなくなったため、この会社との取引を辞めました。

その後、私が予測したとおり、このITベンダーのソフトが導入されることはなく、2億円ほどの費用が水の泡になったと聞きました。企業の業績もその後、下落していきました。

ITソリューションでの失敗を避けるためには、企業のニーズや課題を把握し、かつITベンダーの特性やプログラムを理解して双方を上手につなぐコンサルタントを起用するのが望ましいのですが、優秀なコンサルタントはそう簡単には見つかるものではありません。IT化でコスト削減を図ろうという声が高まっていますが、それはITを使いこなすことができてこそ。ここでどのような選択をし、上手にITを導入するかが明暗を分けるのです。

圧倒的に不利な日本の経営環境

日本で世界レベルのイノベーションは生まれない

さて、これから説明する内容は、経営サポートの経験や経営学の勉強を通じて発見したり、感じたりした日本国内の不遇な経営環境についてです。

ほかの国々と比較すると、どう考えても日本の経営環境は良いとはいえません。

むしろ絶望的なほどです。なのに、そんな状況に気づいていない経営者が多すぎます。だからこそ経営環境を世界レベルに持っていく前に、自国の経営環境を正確に把握しなければなりません。

まず取り上げたいのが、世界と日本の「イノベーション」に対する考え方と取り組みの違いです。

オーストリアの経済学者ヨーゼフ・シュンペーターが提唱した「イノベーション」という言葉は、日本では長きに渡り「技術革新」と訳されてきました。しかしシュンペーターの意図するところは、物事の「新機軸」「新しい切り口」「新しい捉え方」「新しい活用法」を創造することにより、新たな価値を生み出し、社会的に大きな変化を起こすことだとして、もっと大きな解釈をしています。

日本は「技術革新」という一面でしか捉えてこなかったため、経済発展は、トヨタ自動車のいわゆる「カイゼン」に代表されるような工程の革新(プロセス・イノベーション)型か、トランジスタラジオや「ウォークマン」の開発など新製品を生み出す革新(プロダクト・イノベーション)型が中心となり、しかもそれがうまくハマって強い競争力を生み出してきました。このような「技術革新としてのイノベーション」を取り入れた会社が利益を上げてしまったために、企業経営の方向性が固定されて今日に至ったのです。

ところが近年、経済がグローバル化し、インターネットなどの技術革新が急速に進行したことで、最先端の技術が誰でも使えるようになり、IT技術を用いた製品やサービス開発を行うハードルは大幅に下がりました。

積極的に海外進出を果たした企業と対象的に、内向きに徹して何とかやってくることができた企業は行き詰まりが顕著になってきています。

現在の日本社会はシュンペーターの唱えたイノベーションの創出がしにくい土壌であり、常に欧米諸国に遅れをとっています。グローバル化が急速に進む現在、イノベーション創出の弱さは同時に国力の衰退や危機さえもたらします。

こうして、日本のイノベーションにおける国際競争力は年々低下しているのが現状です。

もともと日本の研究開発投資は民間企業が中心になって行ってきましたが、「リーマン・ショック」以降激減しました。政府の民間企業への投資についても、ベンチャーや中小企業よりも大企業への投資が優先され、投資額はほとんど変化がない状況です。

これまでの日本国内に向けた開発は「不足を補うこと」、「効率を向上させること」、「より良いもの・快適なものをつくること」などが中心でしたが、ある程度の領域まで達すると、「その機能は必要なのか」と思うようなところまで盛り込むようになりました。

高性能化はしているのですが、その分価格が高くなったり、使いこなすことが難しくなったりしているのです。

その点、国内マーケットが小さいと認識していた韓国や台湾などは、最初から海外を目指し、グローバルな視点を優先しました。その結果、逆にシンプルでどこの国の人、どの世代の人でも使いやすく、しかも安価な製品を開発するなどして新しいターゲットを獲得し、グローバル化へ大きく前進しました。

日本は世界的なニーズへの変化に対応できず、かつ長期的なビジョンが不足していたため、結果的に欧米どころかアジア圏の企業にも先行を許してしまったのです。

同時に、製品開発においては、大企業は技術を持つベンチャー企業や中小企業のM&A、大学や他社からの技術そのものの購入など、第三者が開発した技術を自らのものとする動きが目立ち、日本はグローバルな共同研究開発へ取り組みに対する積極性が弱いと海外から評価されています。

日本で起業家は生まれない

実際の事業化を実現するためには、研究者や起業家と同様に、広報戦略や知財戦略、標準化戦略の専門家が必要です。ところが、日本にはその資金の出し手となるベンチャーキャピタリストなど支援者がごく一部にしか存在しません。

だから、能力があり、起業すれば成功する可能性の高い人材がいても、その人々を表舞台に立たせ、チャレンジさせることが難しい環境にあります。

政府の施策の中で研究・開発に関する「国家プロジェクト」は、その原資が国民からの税金となります。当然、失敗が許されないというバイアスがかかります。失敗を恐れるがゆえに、目標のハードルが当初よりも確実に達成できる程度に低く設定されてしまうこともあります。

結果として、国家プロジェクトは無難に着地はするものの、新たな産業の創出という、大きな成果につながらなくなっています。さらに近年では、都市開発や鉄道、原発推進など、旧来の重工業や建設業への注力のほうが優先される傾向にあります。

こうして起業を目指す者たちは減少し、起業事案が増えないという悪循環に陥っているのです。 これが、私が憂いている日本の独特な経済環境です。

イノベーション創出や起業家の育成が阻害されているため、「これは」と思う斬新なものは生まれてきません。現状の環境では、目先の損益を重視するために斬新なビジネスモデルへの取り組みが困難となり、法務的にも製品化やサービス化に向けた審査プロセスが複雑になりすぎてストップがかけられるなど、新たなビジネスへのチャレンジ自体が難しくなっている状況にあります。自分で自分の首を絞めているとしか思えません。

近年は世界標準となりつつある時価会計への制度変更に伴い、経済活動に限らず、社会全体が短期的な成果を求める傾向が高まっています。

このような状況の下、民間における長期的視点での研究開発への資金提供の担い手などほとんど見つけることはできません。今の日本では、いつ成果が出るかわからない長期的な取り組みは疎かにされているのです。

このような状況下では、日本にはスティーブ・ジョブズやマーク・ザッカーバーグなどのような人物は生まれてこないでしょう。

新興企業が育ちにくい日本の特殊な事情

数十年前に行われた海外の研究において、企業は小さな「ネズミ」、巨大な「ゾウ」、シカのような草食動物「ガゼル」の3つのタイプに分類できると発表されました。

「ネズミ」は大きくは成長しない小規模企業、「ゾウ」は老舗で大きいけれども、それゆえに変化にすぐ対応できない企業に当たります。

そして「ガゼル」とは、身軽に飛び跳ねることから新興のベンチャー企業に相当するとし、成長を期待できる企業を表します。この研究を受けて、米国の著名なビジネスコンサルタント、デビッド・バーチは1970年代以降の欧米の新規雇用の半分以上は「ガゼル企業」が支えてきたと述べています。

デビッド・バーチが語ったことを現在の日本に当てはめてみると、「ネズミ」に相当するのは街の商店や工場などに見られる家族経営の小規模企業です。

「ゾウ」は、例えばパナソニック、三菱重工などの大企業です。かつては安泰だと思われていましたが、こうした大企業でも例えば東芝やシャープのように、苦境に立たされている企業もあります。米国でも実際、1970年におけるトップ100企業のうち、現在もトップ500社に入っているのはわずか11社だけだそうです。

一方、日本で「ガゼル」企業を思い浮かべると、良し悪しは別としてかつてライブドアのような企業がありました。またちょっと前ではありますが楽天、mixi、DeNA、最近ではメルカリなどが「ガゼル」に相当するのではないかと思われます。

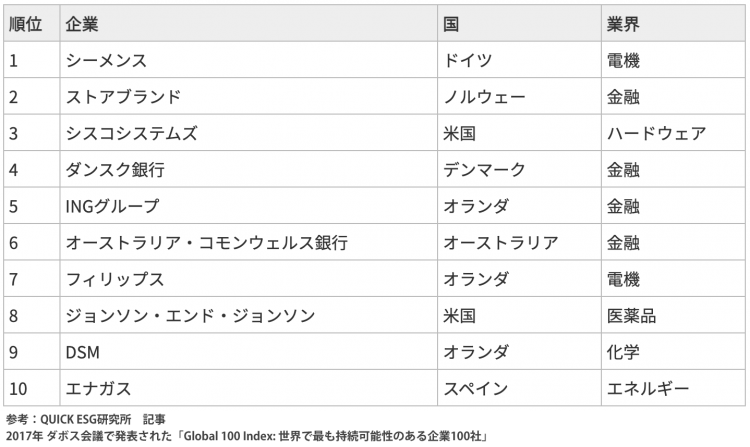

表は、2017年に行われた世界経済フォーラム(ダボス会議)で毎年注目される、”Global 100 Most Sustainable Corporations in the World”(Global 100 Index)の結果です。

これはサステナビリティー(環境・社会・経済という面で長期的な戦略を目指す取り組み)の観点からカナダの出版社Corporate Knights社が「世界で最も持続可能性のある企業100社」として発表しているものです。それを見てみましょう。

日本からは100社に武田薬品工業、シスメックス、アステラス製薬、日本電気の4社だけがランクインしています。「ゾウ」に分類される大企業が必ずしも入るとはかぎらないのが、このランキングの特徴です。

デビッド・バーチによると、「ガゼル」の本当の価値は、小規模の企業を短期間で、まるでガゼルが飛び跳ねるように高生産性の企業へと引き上げる力があることだそうです。それが新興企業の勢いとなります。

ただ、新興企業は生き残りできるかどうかが大きなカギとなります。米国では新興企業のうち、5年以上存続できるのは半分で、10年以上生き延びられるのは3分の1程度しかないそうです。

一方、もし生き残ることができれば、その企業は繁栄し、既存企業を脅かす存在になる可能性があります。まさしくFacebookなどはこれに該当するでしょう。つまりデビッド・バーチが語るように、今の日本がすべきことは、まずは「ガゼル」に育つ可能性のある新興企業を、数多く生み出す策を打ち出さなければならないということです。

いつまでも重厚長大な既存産業が低生産性を保ったまま「延命措置」をほどこされるままになっていては、国力の発展にはつながりません。

OECDではガゼルの傾向について日本を除いた10の工業国で調査し、生産性の成長のうち、40%が既存企業から新興企業に入れ代わり、その一部は非効率な既存企業のシェアを奪い取ったと発表しています。

それに比べて日本では、企業の新旧入れ替わりはほとんどなされていません。大学生たちの就職活動も「寄らば大樹の陰」。

さらには公務員になるのが一番とさえ思われているようです。終身雇用の時代が終焉を迎え、どこでもいいから正規社員になれれば良しとまで落ち込んでいる雇用状況の中、新しいものを生み出そうと考える「野心家」はめっきり減ってしまいました。

むしろ、東日本大震災や少子高齢化、貧困などの社会不安が高まった影響か、意欲のある人々はNPO法人など、経済活動よりも社会活動を改善しようという方向へ進んでいるようにさえ見えます。

日本で新たなイノベーションを起こすためには、「創造」を生むための「破壊」が必要であり、その役割を担うのが新興企業です。生産性の低い企業よりも、成長を期待できる新興企業を育てることが大切なのです。

この調査で、日本の企業の撤退率や新規参入率がとても低いことはすぐに分かります。同じような結果は、別の調査でも確認できます。

経済産業省の「総合起業活動指数(TEA)」を見ると、日本における新規企業の参入率は4.8%と前年度(3.8%)よりは増加したものの、61カ国中最低ランクにあります。

また、新規企業が大きく成長する可能性も日本ではとても低いのです。「起業家精神に関する調査(GEM=Global Entrepreneurship Monitor)」によれば、創業して2年経った企業の雇用者数は日本では平均5人なのに対し、米国では平均10人、さらに10年後を見ると、その開きはずっと大きくなり、例えば製造業では米国が8倍に成るのに対して、日本ではたった2倍の10人で、サービス業になるとその差はより顕著になるとのことです。

「雇用を守る」ことは大切です。ただ、日本のように大企業ばかりを優遇する政策を取っていては、「ガゼル」は生まれません。このままでは、日本の国力が衰えていくスピードが増していくのは明らかです。日本経済が活力を取り戻し、再浮上するためには、新興企業を生み、育てていく環境を整えることのほうが重要だと、私は考えています。

政府もパートナー会社も無関心な中小企業

日本の中小企業の経営環境について説明しておきましょう。

「中小企業」の定義は業種によって異なりますが、中小企業庁がまとめた『2016年版中小企業白書』によると、「大企業」に相当する会社は、日本国内にわずか0.3%(1万1000社)しかありません。そのほかの中小企業の会社数(中規模企業と小規模事業者の合計)は、約380万9000社で、全企業数に占める割合は99.7%です。つまり、日本の企業のほとんどは中小企業なのです。

なのにビジネスの話題になると、いつも大企業の話が中心となり、経済の主役は大企業だと思われがちです。確かに中小企業は「大企業の下請け」というイメージはありますが、逆を考えれば、下請けである中小企業が存在するからこそ大企業のビジネスが成立するのです。

例えばアップル社のiPhoneに使わている部品の半分以上は日本製だと言われています。

また最近では、オンラインショップの効果もあって、ちょっとした製品ならば消費者へ直接販売が可能であり、独自経営の可能な中小企業が飛躍的に増えているのも事実です。視点を変えれば、中小企業こそ日本の主役であるという現実が浮き彫りになるのです。しかしながら政府による中小企業活性施策は弱く、規制緩和や法人税減税など、結果的に大企業優遇の施策に重点が置かれています。

中小企業の経営者らは、さまざまな経営戦略を模索しようにも、予算が捻出できないため、企業戦略に協力してくれるパートナー企業も見向きはしないし、自主的に経営コンサルタントに依頼することもできません。

結果、経営者らは、本を購入して独自に勉強するか、経営戦略関連のセミナーに参加するなど、自主的に経営戦略を学び、実行するしかありません。

中小企業経営者は、企業戦略の重要性を考える意識や時間もなければサポート体制を整えることもできないため、常に自分で情報を集めるか、行き当たりばったりの短期的展望しか持ち得ず、長期的視点に立つ経営手法が確立されていないのです。

政府が中小企業をないがしろにしてる現状を思い知らされたのは、現在の会社を起業した4年前です。詳細は省略しますが、私は以前勤めていた会社の事業を自ら買収して起業しました。コツコツと資金を集め、そのほとんどをつぎ込んで事業を買い取ったのです。

しかし、これは完全なミスでした。起業してすぐに仕事は次々と舞い込んだのですが、運転資金がないのです。資金が必要になり、慌てて銀行に駆け込みました。しかし起業したばかりで、決算をしたこともなければ、忙しすぎて試算表をつくる時間もない会社に融資を持ちかけられても、銀行が頷くはずはありません。

銀行の担当者に相談すると、売上目標を尋ねられました。自分としてはかなり控えめに「初年度は1億円」と答えましたが、鼻で笑われてしまいました。まったく信用されていなかったのです。結局、融資は断られました。よくよく調べてみると、起業直後に資金融資をするシステムは、日本では整備されていませんでした。公的資金融資や銀行融資は、むしろ創業前か決算2期後が国や銀行のスタンスなのです。

もちろん、資金の調達はほかにもさまざまな方法があるのですが、スタートアップ時の社長業は忙しく、資金調達の方法を考える暇などありませんでした。

成長する企業はロケットの打ち上げと一緒で、軌道に乗るまでが一番燃料を使うのです。燃料が供給できなければ、落ちて行くだけです。ひたすら資金のやり繰りをし、幸いにも墜落せずに何とか一期目の決算を終え、私の想定通りの売り上げを達成することができました。

ところが弊社の担当税理士が、以前相談したその銀行と付き合いがあることがわかり、念のためにと結果報告をしたのです。銀行側は驚いたようです。後日、何と謝罪してくれました。

以後、この銀行とは良いお付き合いをしています。このように、日本の中小企業施策には、随所に多くの問題があることを痛感しました。